Les personnages qui façonnent l’imaginaire collectif à partir de la production cinématographique manquent de diversité démontre l’étude « Cinégalité ». Les hommes blancs restent en haut de l’affiche.

Ce sont principalement des hommes et plutôt des hommes blancs hétéros de tous âges qui se donnent à voir sur le grand écran. Il suffit d’aller dans les salles obscures pour le constater. Mais à quel point ? A l’occasion de ses assises annuelles, le Collectif 50/50 a présenté les premiers résultats d’une vaste étude sur la diversité à l’écran.

« Cinégalité » étudie les Inégalités de représentation dans le cinéma français comme le fait le CSA avec son baromètre de la diversité à la télévision depuis 2018.

« Le cinéma n’a pas vocation à refléter parfaitement le réel. Cependant il participe à la réalisation d’imaginaire du monde social et produit des récits qui risquent parfois d’enfermer des groupes sociaux dans des assignations ou peut au contraire ouvrir sur des rôles possibles » prévient Maxime Cervulle, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris-VIII qui a réalisé l’étude avec Sarah Lécossais, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne Paris-Nord.

Qui peuple le cinéma français ? Qui est relégué à la marge ? Comment sont présentés tel ou tel type de population ? Les chercheurs ont analysé le cinéma à partie d’un corpus des 100 films les plus financés et des 100 films ayant fait le plus d’entrées. Ils ont retenu 115 films et ont indexé 1591 personnages.

L’étude compare la place des certaines catégories de population au cinéma et leur place dans la vraie vie avec les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

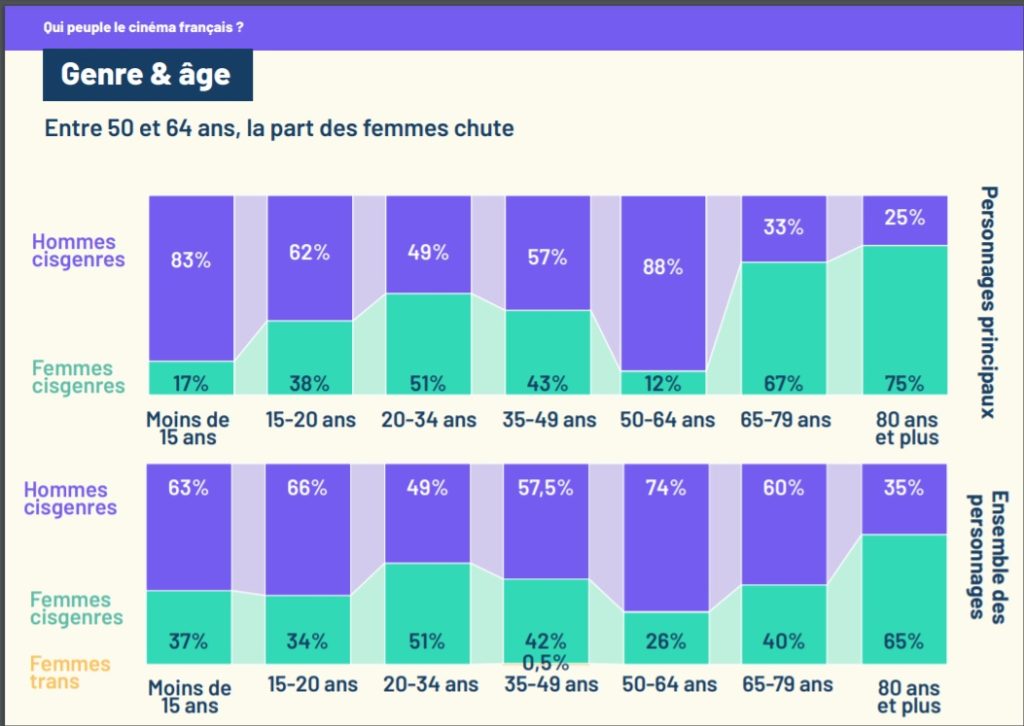

Ainsi, si les femmes représentent 52 % de la population française, on n’en compte plus que 40 % dans les films étudiés… Et 38 % lorsqu’il s’agit du personnage principal. Si le cinéma français compte presque autant de personnages féminins sur la tranche 20 / 34 ans, en revanche les personnages masculins sont beaucoup plus nombreux chez les moins de 15 ans (83 % des personnages principaux). Et chez les 50/64 ans, on entre dans ce que l’association Actrices et acteurs de France associés (AFAA) a appelé le « tunnel de la comédienne de 50 ans ». Seulement 1,2 % des personnages principaux de cette tranche d’âge sont des femmes, alors qu’elles représentent 21,6 % de la population française. Autre donnée : une femme personnage principal sur deux apparaît dénudée dans le film contre 38 % des hommes.

Concernant le critère « d’origine perçue », 81 % des personnages principaux sont perçus comme étant des Blancs. Pour les personnages principaux, si l’on trouve quelques femmes perçues comme non blanches chez les jeunes, elles sont quasiment inexistantes quand elles sont âgées.

Les personnages perçus comme non blancs sont aussi sur-représentés parmi ceux qui s’engagent dans des activités illégales ou marginales, 40 % ont un accent étranger et 31 % parlent une langue étrangère.

Dans les films français, 11 % des personnages « racisés » commettent des crimes, contre 4 % des personnages perçus comme blancs. Et parmi les personnages perçus comme musulmans, 28 % sont montrés dans des actes de délinquance ou de criminalité.

Le décalage entre l’imaginaire construit par le cinéma et la réalité se retrouve dans le statut socioprofessionnel des personnages principaux : les cadres représentent 51 % des personnages sur grand écran alors qu’ils ne comptent que pour 18 % de la population active en France. Les ouvriers, en revanche représentent 21 % des actifs mais seulement 4 % des personnages de cinéma et sont plutôt mis en scène dans des comédies… « On rit davantage des classes moyennes, les classes supérieures se retrouvent dans les drames » constate Maxime Cervulle.

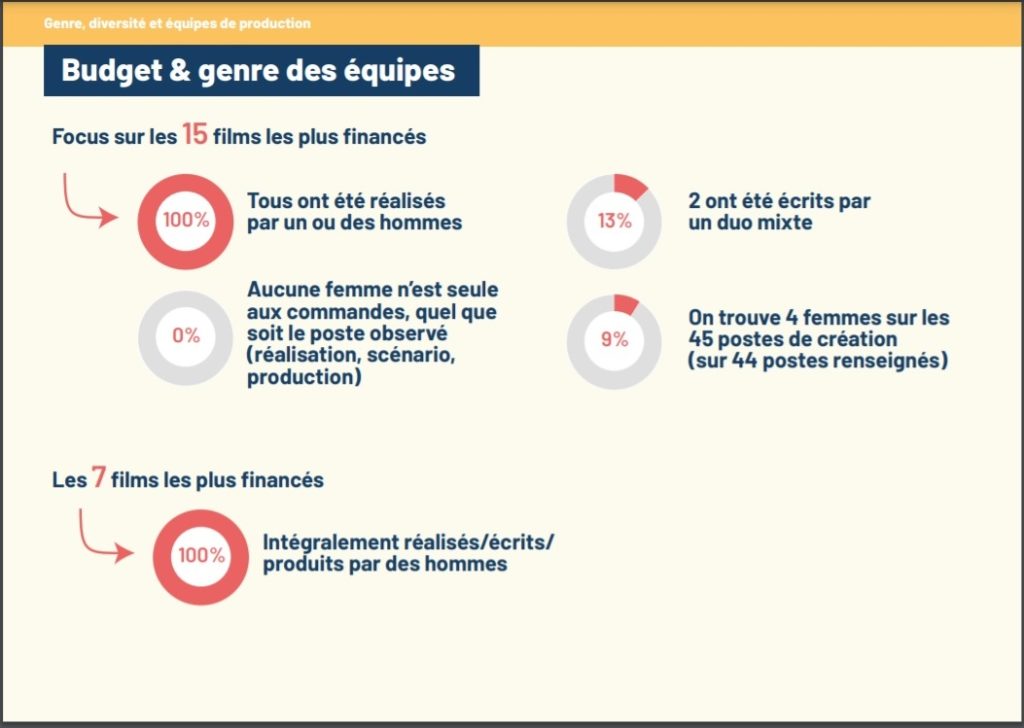

L’argent public va aux hommes

L’étude fait enfin un focus sur les 15 films les plus financés : tous ont été réalisés par un ou des hommes. Dans deux d’entre eux, une femme a écrit en duo avec un homme et quatre femmes se sont glissées sur l’un des 45 postes de création. Focus sur les 7 films les plus financés : tous sont entièrement réalisés écrits et produits par des hommes. Pour les 15 plus financés, 80 % des personnages principaux sont des hommes.

Le collectif 50/50 qui veut engager le cinéma sur la voie de l’éga-conditionnalité des financements suit de près l’initiative adoptée en 2018 par le Centre National de Cinématographie : un bonus de 15% pour les films dont les équipes sont paritaires. Une initiative qui semble porter ses fruits mais il en faudra encore d’autres pour résorber les écarts.