Alors qu’un discours managérial soporifique explique -et justifie- les inégalités salariales entre femmes et hommes, Marie Donzel, réveille les esprits dans un essai décapant.

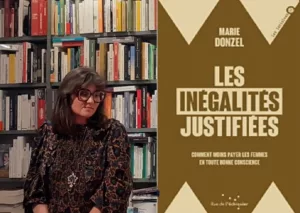

« Si vous n’aimez pas le second degré, ne restez pas » c’est par ces mots que Marie Donzel, experte de l’inclusion en entreprise, commençait la présentation de son essai le 13 novembre dernier à la librairie parisienne Le livre écarlate.

« Les inégalités justifiées » aux Éditions Rue de l’échiquier, veut dissiper le rideau de fumée qui dissimule le scandale de la moindre rémunération des femmes par rapport aux hommes. Un épais rideau de fumée fait d’explications plus foireuses les unes que les autres. Des explications qui se propagent sans vergogne pour dire, ce qui fait le sous-titre du livre, « comment moins payer les femmes en toute bonne conscience ».

Et il faut une bonne dose de second degré pour supporter cette rhétorique. Selon ces explications, si les femmes sont moins bien payées que les hommes c’est entièrement de leur faute à elles. Elles travaillent parfois à temps partiel, interrompent leur carrière pour s’occuper de leurs enfants… et c’est tout bénéfice pour les hommes qui jouent le présentéisme si précieux pour grimper dans la hiérarchie et, au passage se délestent des travaux domestiques. C’est tout bénéfice aussi pour les employeurs quand ils paient aux 4/5ème des femmes qui, en réalité, accomplissent le travail d’un temps plein. Ou encore, pour des employeurs payant moins les femmes au motif qu’elles auraient un peu moins d’ancienneté que les hommes.

24% de différence !

Et puis elles ne sont pas si mal loties que ça ! Les réfractaires à l’égalité s’échinent à ne retenir qu’un seul chiffre pour dire que tout va bien : celui des inégalités « à travail égal » , 4%… ce qui est déjà scandaleux en soi. Mais ce chiffre épaissit le rideau de fumée et encourage à l’inaction.

En réalité la différence de rémunération entre hommes et femmes est de 24 % en défaveur des femmes. Celles-ci travaillent dans les secteurs d’activité les moins bien rémunérées, beaucoup occupent les métiers du « care » du soin aux autres. Des travaux indispensables longtemps assignés exclusivement aux femmes qui les exécutaient gratuitement. Tandis que les hommes travaillent dans des secteurs définis (par eux-mêmes) comme à « forte valeur ajoutée ». Leurs activités sont souvent polluantes et détruisent la planète mais, ça paie. Mieux que les activités de soin aux autres et à la planète.

Et ce n’est pas tout !, La « pénibilité » est une notion qui ne s’applique qu’au travail des hommes. Lesquels, s’ils font un travail reconnu « pénible », bénéficient de primes, de formations ou d’avantages pour leur retraite. Marie Donzel rappelle que la reconnaissance de certains facteurs de pénibilité, obtenue de haute lutte au milieu des années 2010, a été rayée après 2017 par Edouard Philippe. Et les critères sacrifiés sont ceux qui s’appliquaient aux métiers majoritairement exercés par des femmes. Ballot !

Plus performantes ? La blague !

Marie Donzel dénonce les fausses bonnes idées affirmant que les entreprises sont plus performantes quand elles comptent davantage de femmes à leur tête. « Un méchant piège tendu à l’égalité de genre » écrit-elle. Ce qui aboutit à demander aux femmes de surjouer les règles du monde du travail inventées par les hommes. Des règles qui privilégient la compétitivité économique parfois délétère au détriment du soin aux autres… Non ! Si l’on veut combattre les inégalités et non les expliquer et les justifier, « il faut changer les règles du jeu dans le monde du travail, jusque là conçues par et pour les hommes ».

« Les inégalités justifiées. Comment moins payer les femmes en toute bonne conscience ». Éditions Rue de l’échiquier, 110 pags. 13 €.

Lire aussi dans Les Nouvelles News

La pénibilité invisible du travail féminin

Un front écoféministe pour l’égalité des retraites, du travail et pour la planète

Parent solo au travail : un impensé de la politique

Invisible journée du travail invisible

Travail gratuit des femmes : changements structurels attendus !

Compter le travail invisible : des voix s’élèvent dans le monde