Une enquête menée dans trois pays révèle que les représentations sociales liées au genre apparaissent dès le plus jeune âge.

Publiée début janvier dans la revue Sex Roles, l’étude des scientifiques de l’Institut des sciences cognitives, en collaboration avec les universités d’Oslo, de Lausanne et de Neuchâtel révèle que la plupart des enfants associent pouvoir et masculinité dès l’âge de 4 ans.

Les inégalités entre les femmes et les hommes intériorisées dès le plus jeune âge

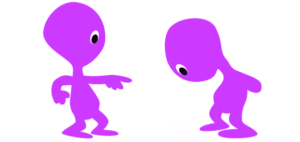

Les chercheurs ont observé et analysé les réactions d’environ 900 enfants âgés de 3 à 6 ans et habitant dans trois pays différents : la France, le Liban et la Norvège. Ils en ont conclu qu’à partir de 4 ans, une très grande majorité d’enfants attribuent plus de pouvoir aux figures masculines qu’aux figures féminines. Lors d’une première expérience, les chercheurs ont exposé les enfants à une image où figuraient deux petits personnages violets non genrés dont l’un adoptait une posture physique de dominance et l’autre davantage une posture de subordination. Les enfants devaient d’abord deviner lequel de ces personnages exerçait du pouvoir sur l’autre. Ils étaient ensuite amenés à définir le genre de chacun d’eux. Résultat : l’association pouvoir-masculinité a été observée aussi bien chez les garçons que chez les filles. « Nous n’avons pas observé de manière significative les mêmes résultats chez les moins de 4 ans, précise Jean-Baptiste Van Der Henst, de l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1). Cela ne veut pas dire que les mécanismes de représentation ne sont pas là. Nous n’avons pas réussi à les mettre en avant car le protocole était peut-être trop compliqué pour les enfants de ces âges. Peut-être qu’il comprennent également moins bien les situations de pouvoir notamment celle de la posture de pouvoir. »

Pas de différence entre les enfants norvégiens et libanais

À la grande surprise des chercheurs, les résultats ne divergent pas selon le pays d’origine des enfants. Quel que soit le lieu où ils grandissent, les enfants associent pouvoir et masculinité dans la majorité des cas. « Cela nous a beaucoup intrigué, confie Jean-Baptiste Van Der Henst. On s’attendait à observer des disparités. La Norvège est l’un des pays où on constate le moins d’inégalités entre les femmes et les hommes. Pourtant, il n’y a pas de différence significatives dans les résultats de notre recherche avec ceux du Liban, pays nettement moins bien classé sur le plan de l’égalité femme-homme. »

Filles – garçons : même mécanisme, résultat différent

Dans une deuxième expérience, les scientifiques ont demandé aux enfants de 4 et 5 ans, tous scolarisés en France, de choisir dans la peau duquel des deux petits personnages violets ils aimeraient être. Puis d’imaginer que l’autre personnage était soit une fille soit un garçon. Résultat : lorsque les enfants se considéraient face à un personnage du même genre qu’eux, les filles comme les garçons se pensaient largement dominant. « On peut penser que les enfants ont tendance à voir leur propre genre de manière positive, explique Jean-Baptiste Van Der Henst. Dans ce cas, ils l’envisagent comme ayant plus de pouvoir. » Mais lorsque les enfants devaient considérer leur relation de pouvoir avec un personnage de genre différent, les garçons avaient tendance à s’identifier de façon plus significative au personnage dominant alors que les filles ne s’identifiaient pas plus à l’un ou l’autre des personnages. « Dans cette situation, les filles semblent moins considérer que le genre qui domine est celui des garçons », conclut le chercheur.

Enfin, dans une dernière expérience, les chercheurs ont confronté des enfants de 4 et 5 ans du Liban et de France à deux marionnettes genrées (un garçon et une fille) aux voix identiques. Très vite, l’une des marionnettes imposait son choix à l’autre. Dans un autre cas, une marionnette disposait de plus d’argent que l’autre pour acheter des glaces. Résultat : les garçons considéraient que la marionnette qui imposait ses choix ou qui avait plus d’argent était la marionnette masculine. Les filles, elles, n’attribuaient pas plus la position dominante au genre masculin ou féminin. « On a observé les mêmes mécanismes chez les garçons et les filles, pourtant, les résultats ne sont pas les mêmes. Ils ont en effet la même capacité à observer en général l’environnement quotidien dans lequel ils se trouvent et donc à observer le genre qui domine le plus souvent : le masculin, précise Jean-Baptiste Van Der Henst. Comme expliqué précédemment, les enfants voient généralement leur genre positivement. Celui qui domine dans la vie quotidienne étant masculin, les garçons ont donc tendance à souvent associer masculinité et domination. Chez les filles le mécanisme est le même mais nous émettons l’hypothèse qu’il y a une différence entre le regard positif qu’elles posent sur leur genre et ce qu’elles observent dans leur quotidien. Cela explique probablement pourquoi on constate ces variations de résultats chez les filles. »