Vendre de la viande avec des femmes nues. Mais d’où vient ce lien ? La philosophe Christiane Bailey explique comment cette analogie entretient une idée tenace : les hommes dominent les animaux et les femmes.

Quand il s’agit de vendre de la viande, les publicitaires en mal d’idées foncent tête baissée sur cette idée simple : une femme nue ou à moitié nue fait l’affaire. Les exemples ne manquent pas, chacun usant d’une stratégie différente : « Pour les Fêtes, offrez… des viandes d’exception », dit le slogan d’un distributeur de viande. Sur l’affiche : une femme dans une position suggestive devant trois gros jambonneaux. Qui est la viande ? Ou encore : « Retrouvez les meilleurs plans crus près de chez vous ! ». Là encore, l’analogie femme-bout de viande est claire.

Pourquoi les femmes sont-elles assimilées, comparées à de la viande ? Entretien avec Christiane Bailey doctorante en philosophie à l’Université de Montréal.

Vu à Nîmes, Gard.

Posté par Mimie Mimie sur lundi 14 décembre 2015

Ce lien établi entre les femmes et la viande est-il nouveau ?

CB : Ces représentations n’ont rien de nouveau. L’analogie femme et morceau de viande est une sous-catégorie de l’association femmes et animaux qui structure la pensée occidentale. Les hommes sont typiquement associés au rationnel, au culturel, à la domination des émotions et de la nature tandis que les femmes sont associées au corps, aux émotions, aux intuitions ou instincts (à l’irrationalité), à la passivité et donc situées plus près des animaux et de la nature que les hommes.

Qu’est-ce-que cela engendre ?

CB : Cette association facilite évidemment la domination masculine puisque la domination des hommes sur les animaux est considérée, notamment chez Aristote, comme étant « naturellement juste ». Il est normal et naturel que les hommes dominent les femmes, tout comme il est dans l’ordre « naturel » des choses que les humains dominent les animaux. Et on ne saurait trop insister sur la façon dont les deux formes de domination se renforcent mutuellement.

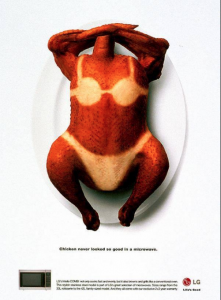

La politique sexuelle de la viande, étudiée par Carol J. Adam*, montre que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont animalisées (représentées aux côtés de coupe de viande ou littéralement présentées comme des morceaux de viande), mais également les animaux consommés qui sont féminisés (poulets en talons hauts, dindes en bikini, cochons avec du rouge à lèvres, etc.).

La politique sexuelle de la viande, étudiée par Carol J. Adam*, montre que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont animalisées (représentées aux côtés de coupe de viande ou littéralement présentées comme des morceaux de viande), mais également les animaux consommés qui sont féminisés (poulets en talons hauts, dindes en bikini, cochons avec du rouge à lèvres, etc.).

Les slogans accompagnant ces images sont souvent peu subtils : on les aime “juteuses”, “sauvages”, “dodues”, etc.

Ces animaux anthropomorphisés (ou plutôt féminisés) sont représentés comme des victimes consentantes qui désirent, au fond, être consommés. Ils sont, comme les femmes dans les sociétés patriarcales, représentés comme étant au service des hommes et littéralement réduits à leur corps (sans égard à leur propre vie psychologique).

Est-ce lié à la position de l’homme-chasseur, les femmes étant le gibier?

CB : L’association entre la chasse et la masculinité (virilité) remonte très loin dans la pensée occidentale. En Grèce antique, les citoyens allaient à la chasse pour se préparer à la guerre (la chasse n’était déjà plus une source significative de nourriture en raison du développement de l’agriculture) et la figure du chasseur-guerrier incarnait la représentation par excellence de la virilité.

Dans plusieurs cultures, la chasse est un rite de passage à l’âge adulte : le garçon devient un homme la première fois qu’il tue un animal.

Si les « vrais » hommes sont associés à des chasseurs et des prédateurs (lion, tigre, etc.), les femmes sont pour leur part surtout associées à des proies (gazelle, biche) ou à des animaux « domestiques » (dinde, vache, poule, etc.) considérés inférieurs et plus dociles et stupides que les animaux « sauvages ».

Donc les femmes et les animaux sont stéréotypés via le même mécanisme ?

CB : En représentant les animaux et les femmes comme des corps dénués de subjectivité, on renforce l’idée qu’ils et elles n’ont qu’une valeur instrumentale et non intrinsèque. Ils sont littéralement réduits à leur fonction utilitaire pour les hommes (leur corps, dans les deux cas) sans égard à leur vie psychologique. Autrement dit, on perpétue leur subordination en les présentant comme n’ayant de valeur que relativement à leur utilité pour les dominants.

CB : En représentant les animaux et les femmes comme des corps dénués de subjectivité, on renforce l’idée qu’ils et elles n’ont qu’une valeur instrumentale et non intrinsèque. Ils sont littéralement réduits à leur fonction utilitaire pour les hommes (leur corps, dans les deux cas) sans égard à leur vie psychologique. Autrement dit, on perpétue leur subordination en les présentant comme n’ayant de valeur que relativement à leur utilité pour les dominants.

*Carol J. Adam, The Sexual Politics of Meat et The Pornography of Meat