Le Grenelle s’ouvre ce 3 septembre dans une ambiance tendue. Pression sur le gouvernement pour engager les moyens d’une politique qui fait consensus.

Ce mardi 3 septembre s’ouvre à Matignon le « grenelle des violences conjugales » initié par la Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Une série de rencontres qui doivent s’étaler jusqu’au 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les ministres de la Justice, de l’Intérieur, de l’Education et les secrétaires d’Etat au logement et à la Protection de l’enfance devraient y participer. Des réunions auront lieu dans toute la France.

Enfin ! C’est une initiative réclamée depuis des années par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce Grenelle, le sujet fait la une des journaux alors qu’il n’était jusqu’ici traité que comme une succession de faits divers, tandis que les associations s’époumonaient à dire que les violences conjugales sont un fait politique et de société. De l’éducation qui enseigne la domination masculine à la police qui, parfois, ferme les yeux, minimise et ne prend pas les plaintes en passant par la justice terriblement lente et peu outillée pour faire face à ce fléau… C’est tout un système de société qui laisse faire. Alors l’idée de mettre autour de la table agents publics, responsables associatifs, acteurs de terrain, policiers, gendarmes, magistrats et avocats ainsi que des proches de victimes était attendue.

Militant.e.s en colère

Pourtant nombre d’associations et militant.e.s sont méfiants voire en colère. Ou, au minimum inquiet.e.s de penser que les mesures qu’ils et elles appellent de leurs vœux risquent de ne pas être prises. «Chère Marlène Schiappa, écrit Gilles Lazimi, militant, médecin, ex membre du HCE (Haut Conseil à l’Egalité) 2013-2019 et professeur de médecine générale à Sorbonne Université. « Vous avez une opportunité historique majeure de contribuer pleinement et de créer un électrochoc dans la lutte contre les violences faites aux femmes en adoptant des mesures attendues par les associations depuis plus de 15 ans. » S’il « regrette de n’avoir pu être invité au Grenelle » c’est parce qu’il a travaillé sur au moins deux rapports qui préconisent des plans d’action et des budgets nécessaires à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il propose ses services pour « un avis sur le repérage des violences, les actions de prévention en direction des jeunes, les campagnes de sensibilisation sur les violences, la formation des professionnels de santé et la prise en charge médico sociale au quotidien des femmes victimes de violences.» Résumant ainsi une partie de la politique à mettre en œuvre.

Il n’est pas le seul à regretter d’être exclu. Plusieurs associations qui se sont baptisées « les blacklistées du Grenelle » ont fait paraître une tribune dans l’Humanité le 2 septembre et déplorent par exemple l’absence du « Collectif National pour les Droits des Femmes » dont la proposition de loi-cadre contre les violences faites aux femmes a été la source d’inspiration de la loi du 9 juillet 2010 qui a créé l’ordonnance de protection et reconnu les violences psychologiques au sein du couple.» Parmi les associations non-élues aussi, Osez Le Féminisme, Abandon de familles ou Élues contre les violences faites aux femmes.

Le cabinet de Marlène Schiappa explique : « l’Etat finance 1300 associations sur le sujet. Si on invite les 1300 associations, il n’y a plus d’espace ni de place pour ceux qu’on veut faire bouger : police, gendarmerie, justice etc… »

Quels moyens ?

Mais c’est surtout la question des moyens qui inquiète. Le coût des violences faites aux femmes est très lourd (Voir : 433 décès, 3,6 Mds € : les chiffres des violences conjugales) Et les associations n’ont pas l’impression que le Grenelle prend le chemin des investissements nécessaires pour réaliser l’électrochoc dont parle Gilles Lazimi.

Le rapport Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ?, publié fin 2018 par le HCE, estime à minimum 506 millions d’euros annuels le budget nécessaire à la lutte contre les violences conjugales. Le budget actuel étant estimé par le HCE à environ 79 millions d’euros par an. D’autres associations estiment qu’il faudrait un milliard d’euros pour être efficace, comme en Espagne.

Alors l’ambiance est tendue et le gouvernement soupçonné de ne pas vouloir mettre sur la table les moyens d’une politique efficace. Mais ces tensions, dont se délectent les médias et les réseaux sociaux, donnent du poids, au sein du gouvernement, à la politique que veut mettre en place Marlène Schiappa.

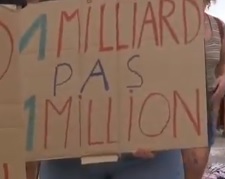

La Secrétaire d’Etat a annoncé jeudi 29 août la création du « Fonds Catherine contre les féminicides », doté d’un million d’euros, destiné à des associations locales (« Catherine » car « car il y a en France autant de femmes victimes de violences que de femmes qui s’appellent Catherine »). Insuffisant disent les associations. Il faut un milliard, pas un million (#1Milliardpas1Million) riposte le collectif « Nous Toutes » créé par la militante féministe Caroline de Haas. #NousToutes a organisé dimanche soir à Paris un rassemblement pour dénoncer le 100e féminicide de l’année. Dimanche matin, en effet, le collectif militant «Féminicides par compagnon ou ex » annonçait un 100ème assassinat à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Une nouvelle occasion de rappeler qu’il est urgent d’agir, émaillée de quelques attaques contre le gouvernement.

Luc Fremiot, l’ex-procureur de Douai qui a expérimenté des solutions à adopter à grande échelle ne décolère pas contre ce qu’il appelle de la « communication ». Il estime qu’il faut arrêter de seulement communiquer et donner des miettes aux associations qui protègent les victimes. C’est aussi aux auteurs qu’il faut s’intéresser. Lorsqu’il était en fonction il a fait baisser le taux de récidive de violences conjugales à Douai en imposant diverses mesures : pas de mains courantes mais des plaintes que devaient obligatoirement prendre les policiers, éviction du domicile de l’auteur des violences, et groupes de parole pour hommes violents. C’est sur ce type de mesures qu’il faut mettre des moyens selon lui.

Caroline de Haas, qui compte parmi les plus virulentes contestataires de Marlène Schiappa, a finalement été invitée, au dernier moment, à participer au Grenelle au nom de #NousToutes. Après hésitations, elle a considéré que la politique de la chaise vide profite rarement à celle ou celui qui n’y pose pas son séant. Elle ira donc exiger « des moyens hors du commun » pour une politique qui concerne plus de 60 millions de personnes. Ses préconisations recoupent celles portées par la fondation des femmes : une politique éducative allant jusqu’à décerner dans les écoles et collèges des brevets de non-violence ; l’ouverture immédiate de plus de 2000 places d’hébergement pour les victimes ; des formations pour les professionnel.le.s en contact avec des femmes victimes (enseignant.e.s, magistrat.e.s, policier.e.s, gendarmes, professionnel.le.s de santé) ; une campagne nationale de prévention sur le modèle de la sécurité routière; soutenir financièrement les associations qui accueillent les femmes victimes de violences ; sécuriser le travail des victimes de violences (convention internationale de l’OIT)… Des préconisations déjà formulées à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre 2017 par un collectif d’association (à lire ici)

La Fondation des femmes, conviée au Grenelle depuis son annonce, rappelle également ses préconisations avec , son plan Marshall. Mais elle prévient : « Les associations font preuve d’ouverture et de confiance dans la démarche du Grenelle, mais seront exigeantes quant au résultat. Ce sont des changements profonds dont les femmes ont besoin »

Le consensus existe depuis longtemps dans les associations sur la politique à suivre pour en finir avec le fléau des violences. Tout l’enjeu du Grenelle sera de mettre la pression sur le gouvernement pour qu’il se donne les moyens de cette politique.

Lire aussi dans Les Nouvelles News

Violences faites aux femmes : et si Macron prenait l’accent espagnol ?