Depuis 80 ans, les Françaises peuvent voter et se faire élire. Loin d’une image d’Épinal, ce droit a été acquis grâce à l’immense courage des militantes qui se sont opposées au système patriarcal. Mais ces héroïnes demeurent méconnues. Cette date anniversaire est l’occasion de (re)découvrir leur histoire.

Le 21 avril 1944, les Françaises acquièrent le droit de vote et l’éligibilité aux élections politiques. Près d’un siècle après l’adoption du suffrage universel – masculin – en 1848, les femmes deviennent des citoyennes à part entière. Un siècle à lutter pour l’égalité.

Suffrage « universel »… sauf pour les femmes

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Loin d’être avant-gardiste, la France est le 59ème pays à accorder le droit de vote, ainsi que l’éligibilité, aux femmes. En 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à rendre toutes les femmes du pays égales en droit. En Europe, ce sont les pays nordiques qui donnent le ton dès le début du XXème siècle.

Alors pourquoi la France exprime-t-elle tant de réticence ? Danger pour la démocratie, menace pour la structure sociale et choix influencé par le curé ou le mari… Tout y passe pour refuser le droit de vote aux femmes, considérées comme ignorantes ou détachées des préoccupations politiques. Il faut attendre le 21 avril 1944, suite à une ordonnance prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, pour que l’accès à l’ensemble des droits civiques pour les femmes soit voté. Mais rappelons-le : ce ne sont pas des hommes politiques qui ont permis aux femmes d’acquérir leurs droits mais des militantes tenaces qui mènent le combat depuis plusieurs générations !

À lire aussi : Des révolutions aux mouvements féministes : comment les femmes sont entrées dans l’Histoire

Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Jeanne Deroin…

Les Françaises étaient pourtant précurseuses. Lors de la Révolution Française, Olympe de Gouges est l’une des premières à revendiquer le droit de vote pour les femmes et l’inscrit même dans sa Déclaration des droits de la Femme et de la citoyenne : « La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune ». Réduite au silence et condamnée à la guillotine en 1793, la militante plante une graine. Dans son sillage, une génération de féministes va naître.

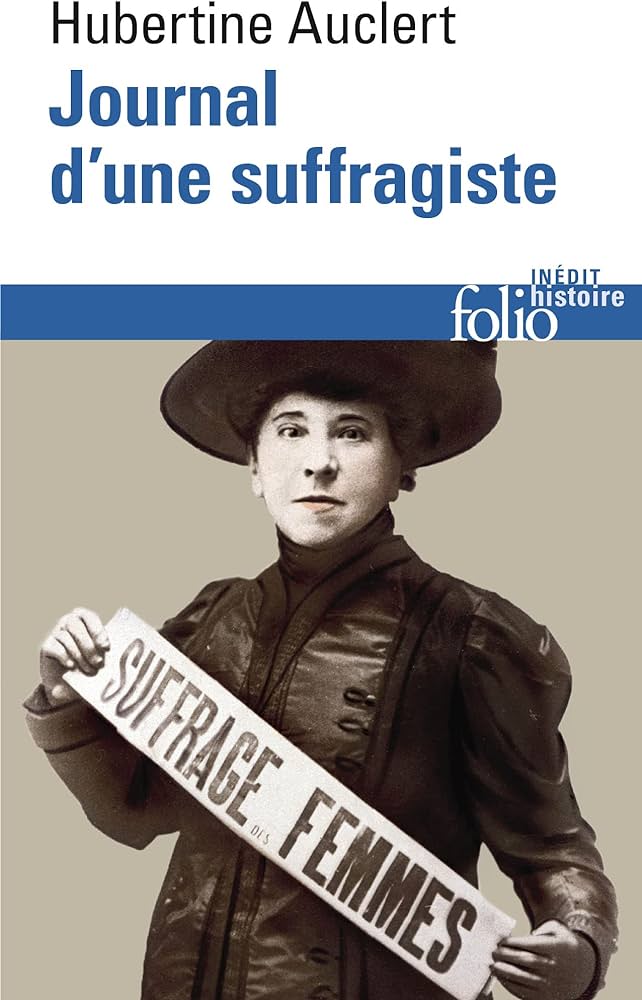

Suite au suffrage universel masculin adopté en 1848, la journaliste Jeanne Deroin présente sa candidature aux élections législatives. Les réactions ? La féministe est tournée en dérision par la presse. « La plus grande violence, c’est l’image des féministes renvoyée par la presse : elles sont toujours vieilles, laides, ridicules, violentes, prétentieuses. Il fallait avoir un immense courage pour supporter tant de dénigrement, dont les conséquences pèsent toujours à l’heure actuelle. C’est ancré dans l’inconscient collectif que les féministes sont des hystériques » déplore Nicole Cadène. Cette historienne, dont les travaux portent sur les féminismes de la deuxième moitié du XIXème siècle, a redécouvert le journal d’une figure majeure du suffragisme en France : Hubertine Auclert.

Cette dernière fonde la société le Droit des femmes en 1876, qui devient ensuite le Suffrage des femmes en 1883. « Au sacrifice de sa vie personnelle, elle lutte sans relâche pendant quarante ans pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. C’était selon elle la clé de voûte de tous les autres droits » raconte Nicole Cadène avec beaucoup d’admiration. C’est d’ailleurs à la suffragiste que l’on doit le mot « féminisme » tel qu’on l’entend aujourd’hui. Avant de revendiquer la cause des femmes, le féminisme désignait une « maladie » touchant les hommes qui se féminisent…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les féministes de l’époque ne revendiquent pas le droit de vote comme la priorité. Une tendance plus modérée, portée par Marguerite Durand, s’impose et les revendications d’Hubertine Auclert sont minoritaires. « Elle est celle qui a radicalisé le féminisme » précise Nicole Cadène. La suffragiste refuse de payer ses impôts, tente d’organiser un autodafé du code civil en 1904 et va jusqu’à renverser une urne lors des élections législatives de 1908.

Mémoire des luttes ?

Selon les historiennes Florence Rochefort et Laurence Kiejman, c’est la « Belle Époque » du féminisme : des congrès internationaux sont organisés pour que les militantes se rencontrent et plusieurs journaux féministes voient le jour comme La Citoyenne en 1881 et La Fronde en 1897. En 1914, la plus grande manifestation féministe est organisée et rassemble plus de 6.000 femmes à Paris. C’est une première ! Les militantes parviennent à réunir 505.972 « oui » lors d’un plébiscite pour le vote des femmes. Hubertine Auclert meurt la même année, avant de voir son combat aboutir. « Elle incarne véritablement le suffragisme » estime Nicole Cadène. Comment expliquer que son nom et son engagement ne connaissent pas la postérité ?

À lire aussi : Michelle Perrot : “faire advenir les femmes dans l’Histoire”

Avant de mettre la main sur le journal d’Hubertine Auclert, plusieurs années ont passé. Nicole Cadène a finalement accès à des photocopies, seules traces restantes du journal, désormais perdu dans la nature. Selon l’historienne, c’est incontestable : il y a une grande négligence des archives concernant l’histoire des femmes et de leurs combats. « Les féministes étaient déjà préoccupées par ce souci de préserver leurs traces car elles avaient conscience qu’elles risquaient de disparaître » explique t-elle. Le contexte de la Première Guerre mondiale n’aidant pas, la mémoire des luttes passées peinent à se conserver.

Suffragiste et suffragette, histoire d’un dénigrement

Et, racontée par les journaux de l’époque, l’Histoire des mouvements pour les droits des femmes ne rend pas justice aux véritables héroïnes qui ont consacré leur vie à ce combat. En 1906, le quotidien The Daily Mail surnomme les « suffragists » qui défendent la cause des femmes « suffragettes » pour les dénigrer. Mais les militantes britanniques, malignes, se réapproprient le terme et lui donnent une toute nouvelle portée. Pour faire face à l’oppression patriarcale, elles entrent en désobéissance civile et usent de moyens de protestations illégaux : explosion de boîtes à lettres, destruction de vitrines et installation de bombes… Loin de sautiller gaiement comme le personnage de la mère suffragette dans le film Marie Poppins (1964), les anglaises subissent une répression beaucoup plus violente que les françaises : emprisonnées, puis nourries de force, certaines sont même mortes pour la cause des femmes.

À lire aussi : “Les Suffragette”, la grande Histoire

Les suffragettes anglaises sont traitées comme des criminelles alors que leurs actions ne feront aucune victime, contrairement au système qui les oppresse. La radicalité de leurs actions étaient, selon elles, le seul moyen pour obtenir l’égalité des droits. Elles avaient raison puisqu’en 1928 elles obtiennent le droit de vote, soit 16 ans avant les Françaises. Au fil du temps, le terme suffragette s’est usé et a perdu sa connotation violente et illégale. Et dans notre imaginaire collectif, le suffixe « ette » tend à minorer l’âpreté de leur lutte, comme si tout ce que faisaient les femmes étaient petit et mignon. Or, le combat des suffragistes en France, et celui des suffragettes outre-Manche, prouve le contraire.

Pressions sur le législateur

En France, le terme « suffragette » a été adopté par les journaux. Cependant, ces militantes sont moins radicales et leurs actions demeurent dans la légalité. Mais les méthodes de leurs sœurs de lutte outre-Manche les inspirent et les incitent à ne rien lâcher. Jusqu’en 1936, les féministes inondent de propositions la Chambre des députés qui se prononce en faveur du droit de vote des femmes. Mais le Sénat, conservateur, fait barrage et refuse d’examiner ces textes. Les féministes ne se découragent pas. Enfin en 1944, leur détermination à toute épreuve paie ! Résultat : le 29 avril 1945, les femmes participent aux élections législatives pour la première fois et trente-trois sont élues députées.

À grands coups d’expositions (telles que Parisiennes Citoyennes ! au Musée Carnavalet en 2023), de livres et de « femmages » dans l’espace public, ces militantes visionnaires et audacieuses ressurgissent progressivement du passé. Les féministes d’aujourd’hui écrivent une histoire indispensable pour que les jeunes générations ne s’endorment pas. Non les droits des femmes n’ont pas été acquis du jour au lendemain, le retour de bâton n’est jamais loin et la quête pour l’égalité n’est pas terminée.

À lire aussi : Avec Harriet Tubman, les femmes font l’Histoire sur les dollars